皮下腫瘍(粉瘤・脂肪腫)

皮下腫瘍(粉瘤・脂肪腫)

本来、粉瘤は皮膚の下にできる良性のできものの総称です。わかりやすくするために、その中で最も多い”表皮嚢腫”を粉瘤として説明します。

毛穴の一部が陥入して袋のような構造を作るため、袋の内側は皮膚表面と同じ構造です。

皮膚は常に生まれ変わっているため、垢(あか)や皮脂が袋の中にたまってできるのが粉瘤(表皮嚢腫)です。

皮膚に繋がっている部分が黒い点のように見えることがあり、その下に上皮(表皮など)で作られた”袋状のできもの”が隠れています。巷で「脂肪のかたまり」と言われることがありますが、本来は「垢(あか)を溜めた袋状のできもの」です。

脂肪のかたまりに最も近いできものは脂肪腫と呼ばれ、こちらも頻度の高い疾患です。

通常外に脱落する角質(垢など)が袋の中にたまって、大きくなることがあります。また中身は垢のかたまりのため臭いと感じることがあります。

皮下のできものの場合、”皮膚超音波検査”を行います。性状を推定したり、血流を調べることで比較的稀な血管のできもの悪性腫瘍を疑う所見がないかを調べることができます。

中の垢を出そうと無理に圧迫すると、袋が破れて周囲に腫瘍が散らばって範囲が広くなってしまったり、細菌感染を起こしてしまうこともあります。内容物を無理に出すことは避けて早めに受診してください。

粉瘤は不十分な切除を行った場合、再発する可能性が高くなる恐れのある疾患です。

粉瘤の手術を受けたのに治らなかったという場合、実際には炎症がおきて痛み、熱を伴った粉瘤(炎症性粉瘤)に対する応急処置として、切開して膿を出すの治療しか受けていないことはしばしばあります。本体の袋が残っているため、再び内容物がたまって再発したり炎症を起こしたりします。

袋ごととらないと再発率が高くなるため、治療は袋ごと切除する方法になります。

粉瘤の治療には①紡錘形切除②くりぬき法があります。

部位にもよりますが、以前赤く腫れたり膿んだことがある場合は、紡錘形切除を行います。この方法は最も再発の可能性が低い治療法になりますが、赤く腫れたり膿がでたりした後の粉瘤の場合は再発率がやや高くなります。

比較的小さく、過去に赤く腫れたことがない場合は、傷痕の大きさを小さくできる”くりぬき法”を勧めているクリニックもありますが、腫瘍壁をわざと破綻させることによる再発リスクや取り残しの観点から当院では積極的には行いません。小さいものであれば、壁を破綻させずにくりぬき法に準じた切開線で摘出可能です。

部位や年齢、治療する目的によって個々人に合った方法を提案させていただきます。

*外毛根鞘性嚢腫:ほとんどが頭皮に発症し、表皮嚢腫よりやや硬く触れます。治療法は粉瘤(表皮嚢腫)に準じます。

*多発脂腺嚢腫(多発性毛包嚢腫)

腕やくび、わきなどに20~30個と多発するしこりで、中身は垢ではなく皮脂です。黄色いドロッとした液体がたまっており、臭いは少ないです。治療は切除となります。

粉が感染・炎症を伴うと、赤く腫れて膿んだようになることがあります。

痛み止めの麻酔の注射の後、小さい切開を加えて膿を出すことで炎症が改善してくることが多いです。切開後の傷は開けた状態にしておき、毎日綺麗に洗って自然に治癒することを目指します。

切開に抵抗がある方で軽症であれば副腎皮質ステロイドの嚢腫内への注射や抗生物質の内服を行うこともありますが、効果は限られます。

*癤・せつ(おでき)

毛穴に細菌が入り、膿をため込んだ状態です。感染性粉瘤と見た目が似ることがあり、同様に切開排膿が必要になることがあります。抗生物質の内服を併せて行います。

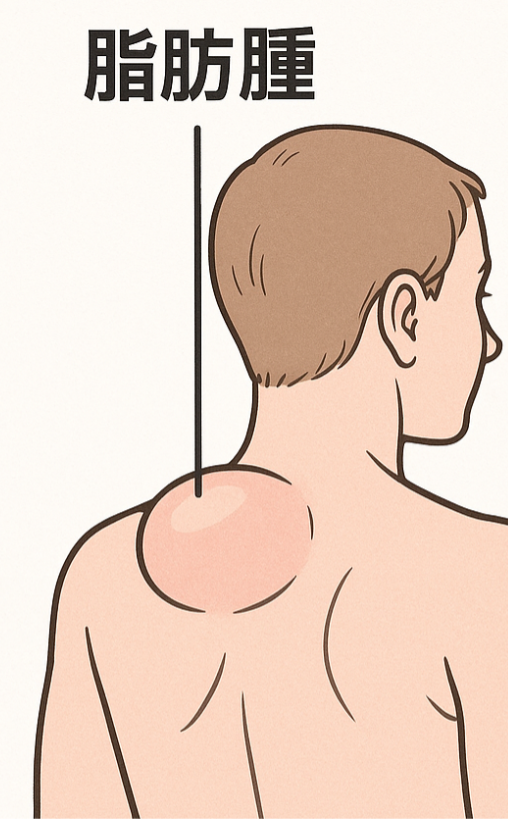

皮膚の下にできる、脂肪細胞から成る良性腫瘍です。多くは柔らかく触れ、痛みはないことが多いです。

背部や肩などに現れることが多いですが、全身どこにでも生じえます。

ただし、多発するものや、押すと痛みがあるものまで症状は多様です。

皮下だけでなく筋膜より深い位置に腫瘍がある場合もあり、位置や性状を確認するために超音波(エコー)検査を行います。

大きなものや筋肉に入り込んでいる可能性がある場合、悪性を疑う場合にはMRI検査が必要になります。

基本的には自然に小さくなることはなく、ゆっくりと増大するか変化がないかのどちらかが多いです。

治療は切除になり、当院で対応しております。

注意すべき点として、10cmを越えるような巨大なものは稀に悪性の場合があります(高分化型脂肪肉腫)。また部位によっても、筋肉内に入りこんでいることがあるためMRI検査が必要な場合もあります。

悪性の疑いがある場合や全身麻酔での手術などが必要になる場合は連携医療機関への紹介させていただきます。

当院では、脂肪腫の検査から、診断、手術、病理検査まですべての治療を健康保険適用で行っていますので、安心してご相談ください。